Em 2017 fui convidado a ir ao "Rota das Letras - Festival Literário de Macau". Senti-me lisonjeado e não merecedor do convite. Mas agradeço a mão amiga que me foi estendida, porque adorei, e porque fui onde talvez nunca chegasse a ir sem este convite. Dessa presença resultou este texto que agora partilho, escrito também a convite, aliás extensivo a todos os convidados de cada Rota das Letras. Desses textos - contos e outros escritos - a organização publica uma antologia trilingue, que já vai no sexto volume. É um privilégio. E aqui fica o texto publicado.

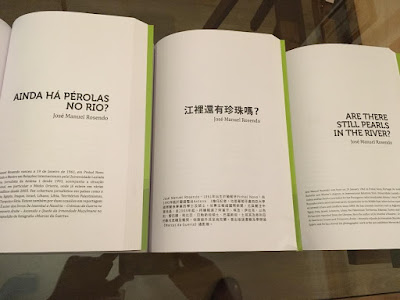

Ainda há pérolas no Rio?

Macau. Livros. Viagem. Ponto! Há viagens nunca imaginadas,

nunca equacionadas. Afinal, porquê? Há caminhos que acabamos por fazer sem

nunca termos imaginado que os nossos sapatos por eles iriam passar. Agora que

já se sentem os primeiros odores a filosofia barata, o lugar-comum mais

adequado que deveria seguir-se seria dizer que são esses os caminhos que acabam

por mais nos marcar.

Os rios sempre me fascinaram. Depois de ter visto o Estreito

do Bósforo, tendo levado para Istambul a ideia de fixar o momento em que

estaria com um pé na Ásia e outro na Europa – ideia nunca concretizada; depois

de ter visto o Tigre e o Eufrates, e deles comer o peixe, e depois de ver essa

maravilha que é (ou era...) o delta onde se juntam; depois de outros rios,

queria ver o Rio das Pérolas. Sabia que não ia ver pérolas, mas ainda assim

queria ver. Vi as águas turvas revolvidas por sucessivos barcos apressados.

O eterno problema de um visitante é o imaginário construído

e a realidade que nos é dada a ver num curto espaço de tempo, mais curto ainda

quando há agenda para cumprir. Fica desde logo comprometida essa aventura,

sempre com grande potencial encantatório, de nos perdermos nos mercados, nos

recantos, nas conversas, em locais simultaneamente desconhecidos e

desafiadores, onde tudo é simultaneamente velho e novo aos olhos do visitante.

Nunca imaginei visitar Macau. Tão longe. Geralmente fico a

meio caminho, no Médio Oriente. As memórias recentes de Macau são o arrear da

bandeira aquando da transferência de soberania e o célebre caso do “fax de

Macau”. O imaginário de Macau, pelo menos o meu, faz-me recuar cinco séculos. O

tempo, escreve-se, em que se terá afirmado como o primeiro entreposto europeu

na China, sendo depois o último território chinês a deixar de ser colonizado.

Confesso a minha maior atracção por esse tempo do que pelos arranha-céus

envidraçados da actualidade. Macau não tem, aliás, o exclusivo dessa sensação

que tenho sempre em outra qualquer cidade: a de preferir as zonas velhas, os bairros

característicos, as pessoas, a um alegado desenvolvimento arquitectónico e

tecnológico. E tenho preferência por esses tempos e por esses lugares porque

eles são, de facto, diferentes, e é neles e com eles que nos podemos

surpreender e querer ainda saber e conhecer mais.

O imaginário de Macau leva-me para as naus portuguesas que

atravessaram meio mundo e para os navegadores que a fio de espada conquistaram

território; para imensos portos cheios de mercadorias com gente atarefada em

correria, com navios a chegar e a partir; para as ruas estreitas e escuras com

casas de ópio; leva-me aos poemas de Camilo Pessanha, inevitável; leva-me às

ruas e casas tipicamente portuguesas, com nomes portugueses, a onze mil

quilómetros de casa; leva-me a tentar perceber como é que essa imensidão de

poder que é a China teve paciência (e sabedoria?) para que durante séculos

permitisse a presença estrangeira num local tão estratégico; Interrogo-me como

seria essa realidade nos séculos XVI, XVII e por aí fora... Portugal à porta da

China; qual será o cheiro das ruas do ópio? E como seriam as camas dessas casas

de perdição? Como seria o quotidiano que juntava portugueses e nativos? Como

seriam os piratas que navegavam na região? Como comunicavam os nativos com os

europeus? Havia mesmo pérolas? Tantas perguntas para poucos dias de agenda

preenchida.

Gosto da temperatura mesmo com muita humidade e chuva

miudinha. Gosto de sair do Grand Lapa para fumar um cigarro e observar, nas

traseiras, um casal idoso, logo pela manhã, entre o nevoeiro, a fazer aqueles

exercícios tradicionais e indecifráveis aos meus olhos. Registo o taxista que

coloca o taxímetro a zeros depois de perceber que tinha havido um erro de

comunicação e que seguia na direcção errada. Observo os milhares de chineses que

têm como destino os casinos e sinto a certeza de que não vou cruzar-me com eles

a olhar para uma qualquer mesa de jogo à espera da sorte dos dados. Entro nas

lojas de velharias e tento negociar um velho cachimbo de ópio, mas acabo a

comprar uma réplica para turista. Entro num pequeno templo budista e cumpro o

ritual da queima do incenso. Perco-me nas ruas com nomes portugueses, nos

restaurantes portugueses, nas igrejas.

Encontro portugueses de quem tinha

perdido o rasto e reencontro-os a milhares de quilómetros de casa. Não, não é

mentira, Macau não é exemplo, mas há mesmo um português num qualquer ponto do

mundo onde julgamos que isso não é plausível, neste caso um português conhecido

dos tempos de juventude que em Macau decidiu viver. Os portugueses em Macau

sentem necessidade de ouvir e estar com os portugueses que chegam de Portugal.

Essa avidez nota-se na atenção que nos dão, nas perguntas que fazem, na atenção

com que ouvem. A cada conversa fica a ideia de que gostam muito de estar em

Macau, mas sentem a distância como que a roubar-lhes uma outra vida. Não se

pode viver duas vidas.

Dou por mim à procura de Portugal e se calhar devia estar à

procura dos macaenses. Ou devia escrever chineses? Apontam-me, de noite, as luzes

do Casino Lisboa, o velho e o novo. Luzes de ilusão. Registo a noção de espaço

dos chineses. Não os incomoda a excessiva proximidade, nem o roçar de ombros ou

o encosto imprevisto. Senhor do meu espaço pessoal, da minha bolha, estranho no

início, mas acabo por habituar-me rapidamente.

Chego a Macau levado pela mão de um livro que é fruto de

outras viagens. Um livro sobre uma realidade substancialmente diferente.

Pessoas diferentes, realidade económica diametralmente oposta, culturas muito

afastadas, necessidades imediatas singulares, histórias diferentes. Um mundo de

diferenças que formam um puzzle que nunca iremos conseguir terminar mas que nos

tornam donos e conhecedores de uma riqueza não mensurável.

Escrevo, mas não sou um escritor. Gosto de escritores.

Juntar palavras para lhe dar um sentido, depurado e escorreito, honesto, dá

trabalho. Mas dos escritores não quero apenas a escrita, quero o pensamento. Esse

malandro. Quero saber de que matéria-prima saiu aquele livro, aquela crónica ou

aquele conto. Quero sempre conhecer mais sobre o sítio de onde vieram as tais

palavras, juntas – buriladas – e com sentido, que me fascinam.

Já quando vou ao cinema é a mesma coisa. Quero que a tela me

conte uma boa história. Uma boa história, apenas isso, tudo isso. Quero que

alguém me leve pela mão através de uma realidade que me diga alguma coisa. Que

me perdoem os técnicos de luz, de som, de fotografia, o que eu quero mesmo é

uma boa história. Ficção ou realidade, quero uma boa história. Deixo aos

cinéfilos as questões da luz, da escolha dos actores e dos enquadramentos da

acção... Eu quero é uma boa história, que me traga inquietação e que me faça

esquecer alguns ruminantes de pipocas nas cadeiras à volta.

É por tudo isto que acho os escritores muito mais (ou menos)

interessantes quando não estão a falar de livros. Qualquer festival literário

fica a ganhar se arranjar espaço e modo de os escritores não falarem apenas dos

livros ou do jeito que mais gostam de escrever. Não quero saber se escrevem de

manhã ou à noite, se escrevem de pijama ou na esplanada de um café, se bebem

muito café ou aguardente velha, se escrevem sob o efeito de opiáceos, se

escrevem com lapiseira ou lápis de carvão, ou no computador, não quero saber

nada disso. Quero saber o que eles pensam do mundo, da felicidade e do amor,

das guerras e dos políticos, dos governos e das crianças, dos velhos, da vida e

da morte. E da Literatura, por que não? E de tantas outras coisas. Quero que os

escritores me tragam inquietação. Quero que introduzam elementos novos na

permanente equação que tentamos resolver a cada vinte e quatro horas. Quero que

os escritores me alertem para aspectos da vida e do mundo sobre os quais nunca

reflecti.

Não quero jogos com palavras despidas de sentido. Nem quero

páginas de texto que me obriguem constantemente a voltar à primeira linha para

tentar agarrar o sentido da mensagem. Não quero livros que me digam o que

fazer, quero livros que me ajudem a pensar e a decidir com mais conhecimento

para dar passos em frente. Quero ter a capacidade de reflectir e pensar sobre a

diferença entre pescar no Bósforo, no Tigre, no Eufrates ou no Rio das Pérolas.

Assim os escritores me ajudem. E digam-me que ainda há pérolas no Rio. Porque

também quero sonhar.

Pinhal Novo, 13 de Novembro de 2017

josé manuel rosendo

Sem comentários:

Enviar um comentário