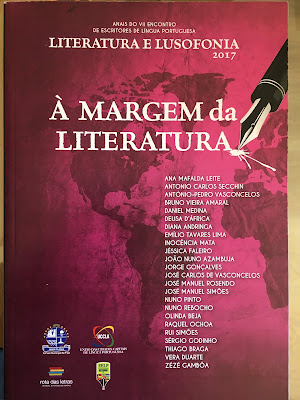

Partilho este texto publicado no "À Margem da Literatura", volume que é uma iniciativa da UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa) e que resulta do VII Encontro de Escritores de Língua Portuguesa e da 6ª edição do Festival Literário de Macau - Rota das Letras.

A revisão competente, e que muito beneficiou o texto, é de Rosário Rosinha, a quem agradeço.

TEXTO PUBLICADO

Começo por um livro, porque por um livro pode começar uma

longa viagem. Sem que inicialmente nos apercebamos disso, nem tenhamos comprado

bilhete, os livros podem surpreender-nos de tal forma que acabamos a fazer

caminhos nunca imaginados e a eles ficamos eternamente gratos, principalmente

quando a viagem se revela enriquecedora e o caminho abre horizontes, tantas

vezes dolorosos, para nós, para os nossos, e para outros, mas ao mesmo tempo magníficos

e belos.

Estava de partida para a Palestina, em 2004, quando comprei

alguns livros que abordam esse quase eterno conflito

israelo-árabe-palestiniano. Recordo-me que um deles, “Oh Jerusalém”, uma 2ª

edição da Bertrand de 2001, de Dominique Lapierre e Larry Collins, contribuiu

para a minha grande paixão nos anos que se seguiram: o Médio Oriente e esse

imenso e complexo tabuleiro que, dia após dia, me esforço por entender,

descodificar – do qual tenho sempre a sensação de não saber quase nada – partilhando

essa aprendizagem através do exercício do jornalismo. “Oh Jerusalém” são mais

de 600 páginas de uma maravilha pura e de um fascínio que vão acompanhar-me

sempre. Lapierre e Collins apertaram o gatilho da minha ânsia de conhecimento

que, até hoje, continua, e em crescendo. Um livro, por muito que nos ensine, só

é um livro extraordinário se nos provocar inquietação e desassossego.

Viajei para Jerusalém com “Oh Jerusalém” na bagagem de mão.

As palavras de Lapierre e Collins aligeiraram, e de que maneira, a sensação de

claustrofobia que os aviões me provocam e esgotaram-se numa cama de hotel logo

após os primeiros dias na Cidade Santa. Não, não foi tempo perdido e reclamado

pela reportagem. Foi conhecimento e contexto para o conflito que me levou a

Jerusalém. E a reportagem ficou a ganhar. Que melhor local para finalizar uma

leitura como esta!? E devo dizer que, não vos estando a escrever sobre um livro

em língua portuguesa, ele acabou por conduzir-me ao “Egipto – notas de viagem”,

de Eça de Queirós. E a outros autores portugueses, como por exemplo Adalberto

Alves, e aos escritos de António José Rodrigues, ou a autores estrangeiros –

tantos – como Amira Hass ou o Nobel Naguib Mahfouz. Livros e autores de que

porventura nem teria sabido da sua existência se não me tivesse cruzado com o

“Oh Jerusalém”. E tive ainda essa possibilidade de entrevistar o “Livreiro de

Cabul” real, Shah Muhammad Rais, tornado célebre (com o nome de Sultan) devido

ao livro da jornalista norueguesa Asne Seierstad. O livreiro de Cabul, zangado,

sentindo-se traído e insultado, também escreveu um livro em resposta ao livro

de Asne Seierstad, em que acusa a autora de se ter enganado na interpretação do

contexto da vida social afegã e de, assim, se ter equivocado na essência da

temática que constitui o livro. Que bela tarde passei na livraria de Shah

Muhammad Rais, bebendo chá, sentado ao lado de um livro em lugar de destaque com

a fotografia de Osama Bin Laden, ouvindo a versão de Shah, e de onde ainda

trouxe um livro –The Debris of Dreams – de poemas de amor da afegã Marghana

Sharq, editado no tempo do domínio soviético.

A nossa memória, sempre selectiva, faz uma escolha de

pormenores que não sabemos explicar. Em relação ao conflito

israelo-árabe-palestiniano, de que trata Oh Jerusalém, recordo-me perfeitamente

do atentado de Munique, quando um comando palestiniano sequestrou parte da

equipa de Israel que disputava os Jogos Olímpicos. As fotos de Eduardo Gageiro

nesse Setembro de 1972, tinha eu 11 anos, ficaram para nos refrescar a memória.

Todos sabemos o que aconteceu nesse mês de Setembro, em Munique, e não é isso

que agora vem ao caso. E também me lembro, não sei porquê, de ver, em casa dos

meus pais, na televisão em cima de uma pequena mesa a um canto da cozinha…

lembro-me… estou a ver e a ouvir, Rui Romano, nas notícias na RTP, a referir-se

aos “terroristas” dos países africanos que Portugal então colonizava. Era essa

a nomenclatura e a ela não se podia fugir. Mas recordo-me perfeitamente que foi

essa a primeira vez que a palavra “terrorismo” entrou no meu ainda reduzido

léxico. E não sei o porquê de me recordar destas coisas, mas recordo-me. E é

essa outra faceta da viagem que também me fascina, aquela a que a nossa memória

nos transporta sem que façamos seja o que for para que isso aconteça.

Pergunto-me até se algo de insondável nos formata os mecanismos da memória para

que ela registe aqueles momentos que mais tarde se vão revelar elementos

associados aos nossos interesses de estudo, investigação e trabalho.

As minhas viagens, a esmagadora maioria, foram viagens de

trabalho em reportagem para a rádio pública portuguesa. Já imaginam a

felicidade de quem pode fazer o que gosta, é pago para isso, e ainda lhe pagam

as viagens. Há outras viagens, é certo, como por exemplo ao cemitério do

Escoural para colocar flores nas sepulturas da família depois da pedra mármore

ser escovada e lavada até ficar de um branco imaculado. Ou as viagens ao Norte,

a Viana do Castelo, onde durante a noite e enquanto o sono não chegava, ia

sabendo as horas através do sino de Santa Luzia. Ou ainda as pequenas viagens

diárias à vacaria de onde trazíamos o leite tirado directamente das vacas e

onde, por vezes, me deixava ficar em dia que uma vaca parideira estivesse quase

a dar à luz. O senhor Diamantino ensinou-me então a pegar na palha, que servia

de cama à mãe vaca, para melhor segurar e puxar as patas da cria, ajudando-a a

nascer. Recordo-me de ver essas vacas mães a olharem para trás na busca de um

primeiro olhar ao filho que estava a nascer. Não sei se estas viagens de que

vos falo nestas últimas linhas são grandes ou pequenas viagens, mas por alguma

razão as guardei na memória.

No entanto, é de outras viagens que vos quero falar.

Daquelas que nos levam para longe de casa, para povos e culturas com quem nunca

contactámos. Viagens que nos obrigam, e ainda bem, a reformular ideias e

conceitos, que nos confrontam com o nosso ser e que, no meu caso, desmontam

muito do que até esse momento eu pensava que sabia, fruto de uma narrativa que

eu não tinha forma de questionar.

No Outono de 2004, depois de várias passagens pelo Iraque, na

sequência da invasão que levou à queda de Saddam Husseín, respiro pela primeira

vez o ar de Jerusalém. Não sei se devido a esse contacto, até hoje gosto muito

mais de cidades com história e com memória, em detrimento de cidades chamadas modernas,

repletas de avenidas largas e edifícios altos e envidraçados. Prefiro, de

longe, as pedras e os locais da História às propostas de uma alegada

modernidade desprovida de sentido. Jerusalém tem isso e tem pessoas que são, também

elas, são uma espécie de História viva. Tendo lido “Oh Jerusalém”, não tive

qualquer dificuldade em perceber que, ainda hoje, aquelas pessoas com quem nos

cruzamos dentro do muro da Cidade Velha poderiam ser precisamente as mesmas

pessoas de que Dominique Lapierre e Larry Collins nos falam.

Dentro das cidades, das montanhas ou das planícies, é a vida

das pessoas que importa. Em locais culturalmente muito diferentes, o

estrangeiro não passa despercebido. Por muito que tente vestir roupa local e

esconder as referências ocidentais (no meu caso), o tempo de resistência do

disfarce é mínimo. Se tivermos necessidade de comunicar directamente com os

locais, é uma questão de segundos. Depois das saudações tradicionais na língua

nativa, não há mais conversa. É esse o momento em que os papéis se invertem: o

jornalista, habituado a fazer perguntas, passa a responder às perguntas que

servem para saber quem ele é, de onde vem, e o que anda por ali a fazer. São aquelas

situações em que se confirma plenamente a convicção de que não há uma segunda

oportunidade para provocar uma boa impressão. Ou o chá transborda do copo de

vidro e está bem doce, ou vai ser difícil fazer amigos.

Para quem gosta de escrever, para quem gosta de contar

histórias, a rádio é uma permanente frustração. Embora também exista uma

escrita característica da rádio – tantas vezes contestada pelos linguistas e

puristas da língua – a frustração a que me refiro está relacionada com o que

fica por contar, sacrificado em nome da necessidade de os ouvintes entenderem a

mensagem de forma clara, de modo a não se perderem, travados por uma qualquer

palavra ou frase que, por ser mais elaborada, atrapalhe a percepção da

mensagem.

Os ouvintes não podem voltar atrás para retomar a leitura,

como amiúde fazemos quando temos um livro na mão. E é essa característica do

meio que impõe um travão, ou melhor dizendo, que nos convida a um estilo de

escrita mais condicionado onde algumas liberdades de estilo tendem a ser

evitadas.

Talvez que um bom livro também seja assim: percorrido da

primeira à última página, sem tropeções que nos façam voltar atrás, não

significando isso que a escrita seja básica ou o raciocínio do autor seja

simplista. Voltar atrás, num bom livro, deve apenas significar ter o prazer de

o reler, seja uma meia-dúzia de páginas, seja de fio a pavio.

Não me parece correcta a afirmação de que o jornalismo é uma

espécie de literatura apressada. Sê-lo-á no sentido de que o texto

jornalístico, imprensa ou rádio – excluo a televisão porque a imagem também

conta parte da história e a escrita é muito condicionada por esse elemento – é

construído, na maioria dos casos, sempre a olhar para os ponteiros do relógio.

Há sempre um jornal ou uma revista que espera o texto e a contagem decrescente

a caminho da hora de fecho não perdoa; há sempre um noticiário que espera a

peça de reportagem que já devia ter passado no noticiário anterior e que não

pode ter mais de dois minutos. E já é uma excepção. Estas duas situações não

permitem grandes oportunidade de revisão apurada de texto, de uma mais eficaz

construção de frases, até, por vezes, de corrigir a pontuação. No caso da rádio

é sempre possível melhorar a forma de dizer o que está escrito (e assim foi

escrito – para ser dito); é sempre possível melhorar a respiração, a pronúncia,

o tom, a convicção da voz, e por aí fora. São essas frustrações que ficam e uma

outra que, sendo frustração assumida, não anula o prazer do que fica feito. E

essa frustração maior – no meu caso – é a de deixar de fora o que não pode ser

contado em um minuto e meio de rádio.

Já senti muitas vezes a tentação de deixar de lado o

gravador áudio e agarrar-me ao bloco de notas. Já me aconteceu registar de

forma tão frenética o que me passa à frente dos olhos que acabo a ter

dificuldade em entender a minha própria escrita. Há momentos em que são tantas

as coisas para registar que quase apetece pedir uma cadeira e ficar ali, apenas

a escrever, indiferente às consequências que possam resultar de ficar, por

vezes, em locais pouco aconselháveis. Há pessoas, há expressões, há trocas de

palavras, há frio e calor, pó e chuva, sapatos empoeirados e roupas rasgadas,

esgares de sofrimento, gritos de alegria, música e choros, vidas que mudam num

ápice, gente que se transforma, armas que cospem fogo, uma mão que pede ajuda,

um desconhecido que nos acolhe, um prato de arroz que se divide.

Sinto, por vezes, na condição de jornalista a que não

consigo fugir, e tentando, a partir de um outro ponto de observação, olhar-me a

mim próprio, o que me parece ser uma atitude quase egoísta, cínica até, por

estar em sítios dos quais apenas quero contar e trazer a história. Se não

existisse uma guerra, com todas as consequências que isso implica para as

pessoas envolvidas, eu não estaria ali e não teria aquela história para contar.

Sei que não é o jornalista que provoca a guerra, mas este é um dilema que não

consigo resolver: o de querer contar a história e, ao mesmo tempo, preferir não

ter de a contar.

É por isso que a literatura, apressada ou não, em forma de

livro ou de um qualquer texto, é também uma urgência para tentar compreender e

dar a conhecer o mundo e o outro, que – como alguém já disse – somos nós. A

literatura que nos acompanha numa primeira viagem pode muito bem levar-nos a

querer partir uma e outra vez. Se um livro, por uma vez, provocar essa vontade

de partir, despertando a vontade e a necessidade sentida de conhecer, será sem

dúvida um belo livro.

josé manuel rosendo

Pinhal Novo, 2 de Dezembro de 2017

Sem comentários:

Enviar um comentário